菊池寛の名作「恩讐の彼方に」で全国的に知られる大分県の観光地青の洞門。かつて日豊本線からこの観光地に2本の私鉄が連絡していた時代があった。

一つは中津と奥耶馬渓の守実を結んでいた耶馬渓鉄道 、もう一つが宇島と耶馬渓を結んでいた宇島鉄道である。 T3年1月に開通、廃止はS11年8月で軌間762ミリの蒸気鉄道であった。廃線跡関係の書籍等で取り上げられることの多い耶馬渓鉄道に対し、宇島鉄道は余りにもマイナーな存在であったが、筆者の生まれた家から近かったため高校時代に足繁く自転車で探訪を繰り返したものであった。以下のレポートはその時代のものであるため、遺跡の中には現在失われているものがあると思われ申し訳ないのだが、耶馬渓鉄道の陰で短命に終わったこの鉄道を敷いた人々に敬意を表し、あえてそのままレポートする次第である。

起点の宇島駅は国鉄線と軌間が異なるためレールはつながっておらず、国鉄線の駅前に宇島鉄道の駅があった。この起点から200メートルほどの国道10号と斜めに交差する地点までは、線路跡が細い路地として残っている。次の駅である千束(ちづか)駅に機関庫があったのだが、跡地は中学校となり痕跡は残っていない。しかし同校の桜並木は旧線路跡に植えられているといわれている。千束駅と次の塔田駅との間には、ほんの20メートルほどであるが、田圃に対して斜めに線路跡が空き地となって残っていたものの現存しない。塔田駅跡にはトタンぶきの倉庫が建っていたが、これも取り壊されて駅跡の特定が難しくなりつつある。

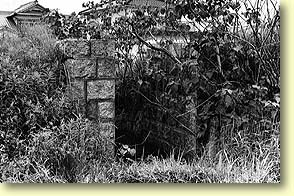

| 塔田〜黒土間の橋台

|

|

|

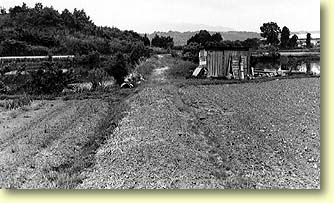

| 光林寺〜安雲間の築堤。中央部の黒っ

ぽい屋根の民家がかつての安雲駅の跡 |

|

しかし塔田駅から黒土駅、広瀬橋駅までは田圃のなかに築堤がよく残っており、途中の岩岳川の他2ケ所程の川には両側に石積みの橋台が残っている。

広瀬橋駅跡には地元の小学校が立てた駅跡の看板が建っているが、付近は草むらで駅を思わせるものはない。広瀬橋を出るとすぐに佐井川を渡るが、橋台は残っていないものの、川原にピアの根っこが辛うじて残っている。次の安雲(あくも)駅跡は民家になっているが、構内に流れる溝を渡る橋台の幅 が広く、かつて側線があったことが偲ばれる。安雲を出ると廃線跡は細い道路となり集落に入ってゆくが、そこに光林寺駅跡があった。同名の寺院がすぐ近くにあるのだが、駅跡には前述の小学校が立てた看板が残っているだけである。

|

| 光林寺〜友枝間で、池の真ん中を突っ切る築堤の跡 |

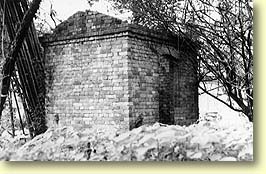

光林寺を出ると鉄道の面目躍如ともいうべき光景がみられる。築堤の前方に用水池が広がっているのだが、線路跡はその池の真ん中を一直線に貫いており、現在でも通行可能なのである。池を渡ってから友枝駅までの築堤も美しく残っており、柿の木畑?として再利用されている。友枝駅はかつて6往復運行されていた列車のうち3往復がこの駅止まりであったことからもわかるように主要駅であり、煉瓦の倉庫が残っていた。

友枝から中唐原(なかとうばる)の間にささやかなサミットがあり、その付近に下唐原駅があった。この区間はS字形の線形と道路のオーバークロスで越えており橋台が残っている。牛小屋になった中唐原からは、線路跡が山裾を通る農道となっており、百留駅跡の看板があった。百留とは駅のすぐ近くの観音様の名前で、参拝者の下車駅であったようである。

百留から先は拡幅された県道に飲み込まれており、そこに原井と鮎帰( あゆがえり)の2駅があった。鮎帰の先で線路跡は県道から離れてゆき、田圃のなかに橋台があったのだが、惜しくも耕地整理で姿を消してしまった。

| | 耶馬渓駅構内に残っていた煉瓦造りの倉庫 |

|

|

| | 耶馬渓駅の駅舎。公民館として利用されている |

|

|

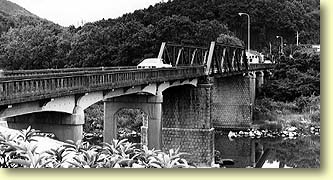

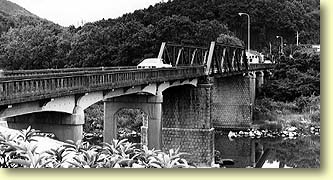

山国川に現在も残る橋梁。手前が

大分県側、奥の方が耶馬渓駅方面 |

終点耶馬渓駅にはホームの一部や煉瓦積みの倉庫、公民館として利用されている駅舎とみるべきものが多いが、本当にみてほしいものはその先にある。耶馬渓駅は有名な青の洞門とは県境の山国川を隔てた福岡県に位置しており、対岸の大分県への路線延長は宇島鉄道の悲願であった。その山国川に列車が一度も通ることがなかった石積みの橋脚と赤いポニートラスの橋がかかっており、現在も県道の道路橋として立派に役目を果たしているのである。

資金難や地元の商店街の反対等で目的地を前に路線を延ばせなかった鉄道は数多い。この宇島鉄道の場合も県境の山国川を越えられずに挫折してしまったのだが、対岸の大分県側にはすでに耶馬渓鉄道があったうえに、国鉄との連絡を考慮して762ミリから1067ミリに改軌済みであったことを考えれば、大分県までの延長を果たしていても、勝敗はおのづから明らかであったと思われる。

ただ美しい風景の中を走っていた耶馬渓鉄道の跡を訪れる機会がある人に、対岸を走っていながら短命に終わったもう一つの鉄道の存在を知ってほしいのである。

<注> ここに掲載されている写真は昭和59年5月に撮影されたものです